外文学院举办有主题自然对话:"生命之树"艺术疗愈工作坊

发布时间:2025-04-12 浏览次数:

十年树木,百年树人。4月12日下午,外文学院《寻心:探索·突破·对话·展望》心理讲座第二期——有主题自然对话:"生命之树"艺术疗愈工作坊在德贞楼524教室举行,本次活动将“自爱”“自强”融入于自然疗愈,让同学们沉浸式体验成长的力量。活动特邀厦门大学心理咨询中心签约咨询师、厦门市心理咨询师协会艺术心理教育专委会委员丁雨桐老师担任心理讲师。

活动伊始,同学们组成两人小组,通过在温暖的破冰活动,现场氛围变得更加放松。

活动环节 一 ——观窗外树

丁老师邀请大家向窗外眺望,去挑选一颗“顺眼”的树,并感受“树有呼吸,树有情绪,树有性格”,在丁老师的引导下,鸟瞰视野下的树仿佛触手可及,好似树的脉搏也正在眼前跳动着。她强调,观树不应只眼中有树,还要在意树的生长,树的环境,阳光明媚吗,土壤松软吗……恰在此时,有园林师傅修剪灌木,嘈杂声远远传来,“树木是否也会有些许烦躁呢?”,丁老师在观树最后的提问,得到了同学们一致肯定的回答,同学们沉浸在与自然的对话之中。活动中,丁老师将观树与“自爱教育”结合,鼓励学生通过观察树木本身及其生存环境,反思自身情绪与外界压力的互动,树木的成长是接纳与适应,接纳自身的不完美,适应环境的不尽如意,自爱也应如此。

活动环节 二 ——模拟“生命之树”

从观树、与自然对话,过渡为与自我对话。丁老师提及,每个人也都像是一颗树,由种子茁壮成长为参天大树,由稚嫩迈向成熟沉稳。活动由语言走向身体动作,同学们在丁老师的指引下,闭上眼睛,先是蜷缩蹲下,想象自己尚是种子,尚在等待,终于等到土壤变得温暖湿润,终于奋力破土而出,同学们的身体也由蹲姿改为弯腰直立,仿佛刚抽出新枝,去向下深深扎根,去汲取营养。“感受阳光,雨露,土壤,空气”,丁老师的声音萦绕耳边,与此同时,大家也都向上张开手臂,去拥抱周围的环境,微微晃动,舒展手臂,迎着丁老师口中的自然的滋润和不时的困难,像是不断发新芽,抽新枝,结新果,沉醉于各自“生命之树”的顶天立地之中。模仿的过程也是一场不言的“自强教育”,从小小种子到参天大树,总有困苦,总有风雨,我们应深深扎根,孜孜努力,有强大的自我,方有开花结果的可能。

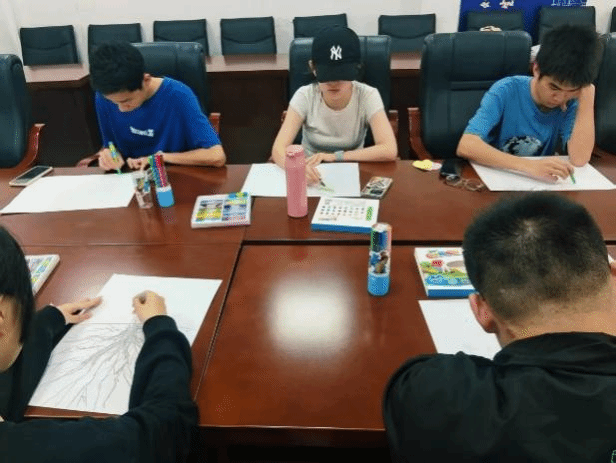

活动环节 三 ——描绘自己的“生命之树”

“去把刚刚你们生长的那颗树尽情画出来”,在丁老师的鼓励下,同学们开始绘画出自己心中的大树。不绝于耳的纸笔摩擦的沙沙声,画树根、画枝干、画树叶、画果实,同学们走心地绘着,“问你的‘生命之树’感觉如何,问它喜欢什么样的环境,问它想要什么作伴,问它将会成长为何样”,丁老师源源地问着。色彩不一,或艳丽或质朴,形状多变,或纤细或舒张,同学们不停完善着自己的“杰作”,将刚刚的体会注入,将自我投射,同时在一旁用便利贴写下对丁老师问题的回答。

与自然对话的意义,也许正是在同学们分享自己画作的感言及丁老师的点评之中。有同学说,一开始颜色的选择全凭自我喜好,生命之树先要尊重自我选择;有同学说,绘画的过程其实像是和自己对话,像是在心灵种下了一颗种子,这短短两节课的时间自己已经破开了心房;有同学说,问生命之树想要什么实际上就是问自己,以后将更加注意自我的内在需求。

“种一棵树最好的时候是十年前,其次是现在。”育己如种树,我们无法回到十年前,但幸运的是,我们能在当下。希望这次活动能在同学们心中种下一颗与自然、与自我对话的种子,用自爱赋予根系温度,用自强夯实主干力量,去看它由种子破土,去看它抽新枝开花,去看它变成熟结果,去看它长成“生命之树”!

厦门大学外文学院宣传中心

文:刘成宇

图:刘成宇、林若彬

编辑:林静钰